http://www.rbb-online.de/politik/beitrag/2015/01/Boomtown-Berlin.html Berlin zieht an – immer mehr Menschen kommen hierher. Doch die vielen #Neuberliner stellen auch die #Verkehrsplanung vor neue Herausforderungen. Schon jetzt stößt die Mobilität in der Hauptstadt oft an ihre Grenzen. Wächst mit der Stadt auch das #Verkehrsnetz und die Zahl der Busse und Bahnen? Oder wird es einfach nur überall voller? Von Helge Oelert Berlin ist schick, Berlin ist in: In den vergangenen Jahren ist die Stadt jeweils um mehr als 40.000 Einwohner gewachsen. Das wird auch künftig so weitergehen und bringt deswegen für die Stadt, aber auch das Brandenburger Umland gewaltige Herausforderungen mit sich: Wohnen, Arbeitsplätze, Verkehr. Wird es mehr Bus- und Bahnlinien geben für immer mehr Berliner? Und: Wird das Umland besser angebunden, weil ja nicht alle im Zentrum wohnen können? #Straßenbahnausbau als Allheilmittel für Verkehrsprobleme? Schon heute stößt die Mobilität in Berlin oft an ihre Grenzen. Wenn perspektivisch 250.000 Menschen zusätzlich jeden Tag transportiert werden sollen, tragen die Konzepte von gestern nicht mehr. Das erklärte Ziel aller politischen Akteure ist es, das Umsteigen vom …

Kategorie: allgemein

BVG + S-Bahn + Regionalverkehr: Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs, aus Senat

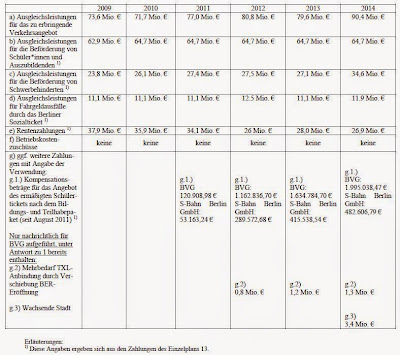

www.berlin.de Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt: Frage 1: Wie hoch sind die Zahlungen, die das Land Berlin in den Jahren 2011 bis 2014 für den Regionalver-kehr, für den S-Bahn-Verkehr und für den Nahverkehr der BVG A.ö.R. geleistet hat? (Bitte nach Jahren und Ver-kehrsunternehmen aufschlüsseln.) Antwort zu 1: Für die Jahre 2011 bis 2013 sind die Ausgleichsansprüche der Unternehmen nach den jeweili-gen Verkehrsverträgen angegeben, wie sie in den Ge-samtberichten ÖPNV des Landes Berlin veröffentlicht sind. Darin sind für die BVG bis auf die Angaben zu e) und g.1) alle Positionen der Frage 2 enthalten. Hinweis: Für die Jahre 2011 bis 2014 liegt für die Leistungen im Regional- und S-Bahnverkehr noch keine endgültige Schlussrechnung vom Verkehrsverbund Ber-lin-Brandenburg (VBB) vor. Insofern handelt es sich um vorläufige Angaben.

Frage 2: Welche betriebsbezogenen Förderungen ha-ben die BVG A.ö.R., die S-Bahn Berlin GmbH und die DB AG und in den Jahren 2009 bis 2014 vom Land Ber-lin erhalten? – Bitte nach Jahren und Verkehrsunterneh-men aufschlüsseln und differenzieren nach: a. Ausgleichsleistungen für das zu erbringende Ver-kehrsangebot; b. Ausgleichsleistungen für die Beförderung von Schüler*innen und Auszubildenden; c. Ausgleichsleistungen für die Beförderung von Schwerbehinderten; d. Ausgleichleistungen für Fahrgeldausfälle durch das Berliner Sozialticket; e. Rentenzahlungen f. Betriebskostenzuschüsse g. ggf. weitere Zahlungen mit Angabe der Verwen-dung. Antwort zu 2: Nur im Verkehrsvertrag mit der BVG AöR ist eine separat ausgewiesene Zahlung für die reine Verkehrsleistung (ohne Infrastrukturentgelte etc.) vorge-sehen, so dass deshalb die Angaben in Zeile a) für die S-Bahn Berlin GmbH und die weiteren DB AG-Unternehmen nicht möglich sind. Auch im Weiteren sind, sofern nicht anders angegeben, die Zahlungen für die BVG ausgewiesen, da nur diese im Regelfall relevant sind und die Unternehmen der DB AG teilweise gar nicht die entsprechenden Ansprüche haben. Ausgleichsleistungen für den Schwerbehindertenverkehr gemäß Ziffer c) erhält z. B. nur die BVG aus dem Einzelplan 13, da die S-Bahn Berlin GmbH als Tochter der Deutschen Bahn AG diese Leistungen direkt beim Bundesausgleichsamt beantragen muss und von dort erhält (§ 150 Abs. 1 SGB IX). Zu den Ausgleichsleistungen unter Ziffer d) wurde im Vertrag über die Weiterführung des Berlin-Ticket S i.V.m. dem 5. Ergänzungs- und Änderungsvertrag zu dem Vertrag über die Weiterführung des Berlin-Ticket S vom 12.12.2007 vereinbart, dass die Zahlung des gesamten Verlustaus-gleichsbetrages an die BVG erfolgt. Diese nimmt die interne Aufteilung der Einnahmen (64,5 % an BVG und 35,5 % an S-Bahn Berlin GmbH) vor.

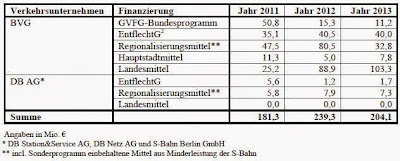

Frage 3: Welche Investitionsmittel haben die BVG A.ö.R., die S-Bahn Berlin GmbH und die DB AG in den Jahren 2011 bis 2014 aus Bundesmitteln (GVFG, Ent-flechtG, Regionalisierungsmittel, Hauptstadtfinanzie-rungsvertrag) erhalten? (Bitte nach Jahren, Herkunft der Mittel und Verkehrsunternehmen aufschlüsseln.) Frage 4: Welche Investitionsmittel haben die BVG A.ö.R., die S-Bahn Berlin GmbH und die DB AG in den Jahren 2011 bis 2014 aus Landesmitteln erhalten? (Bitte nach Jahren, Herkunft der Mittel und Verkehrsunterneh-men aufschlüsseln.) Antwort zu 3 und 4: Das Land Berlin erhält vom Bund Kompensationszahlungen nach dem Entflechtungsgesetz, Zuweisungen nach dem Regionalisierungsgesetz, Zuwei-sungen für Maßnahmen nach dem GVFG-Bundespro-gramm und dem Hauptstadtfinanzierungsvertrag. Ergän-zend hierzu werden Landesmittel bereitgestellt. Diese Finanzmittel werden im Einklang mit den politischen Zielen und gemäß den Vorgaben der Haushaltsgesetzge-bung durch den Senat an die BVG AöR und die DB AG zugewendet. Darüber hinaus erhält die DB AG weitere Finanzmit-tel des Bundes direkt, wie z.B. für DB-Vorhaben aus dem GVFG1-Bundesprogramm, dem Bedarfsplan sowie gemäß Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung, über die der Senat keine Kenntnis hat. Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht, in wel-chem Umfang die Verkehrsunternehmen BVG AöR und DB AG* in den Jahren 2011 bis 2013 Bundes- und Lan-desmittel für Investitionen erhielten. Für 2014 konnten aufgrund des noch nicht abgeschlossenen Haushaltsjahres noch keine Angaben gemacht werden.

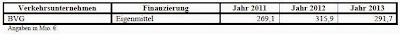

Frage 5: Wofür haben die BVG A.ö.R., die S-Bahn Berlin GmbH und die DB AG in den Jahren 2011 bis 2014 die erhaltenen Investitionsmittel verwendet? (Bitte nach Jahren und Verkehrsunternehmen aufschlüsseln.) a. Erhalt der Verkehrsinfrastruktur b. Neubau von Verkehrsinfrastruktur c. Modernisierung des Fuhrparks Antwort zu 5: Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht, wofür die Verkehrsunternehmen BVG AöR und DB AG* in den Jahren 2011 bis 2013 die erhaltenen Investitionsmittel verwendet haben.

Frage 6: In welcher Höhe haben die BVG A.ö.R., die S-Bahn Berlin GmbH und die DB AG in den Jahren 2011 bis 2014 Investitionen aus eigenen Mitteln getätigt? Antwort zu 6: Die Bewirtschaftung der zu investiven Zwecken verwendeten Eigenmittel obliegt grundsätzlich den jeweiligen Unternehmen und liegt somit außerhalb des Verantwortungsbereiches des Senats. Er ist gleichwohl bemüht, Ihnen eine Antwort auf Ihre Anfrage zukommen zu lassen und hat daher die BVG AöR und DB AG um eine Stellungnahme gebeten. Von Seiten der DB AG wurde in der gestellten Frist keine Antwort übermittelt. Die BVG teilte mit, dass sie folgende Investitionen aus eigenen Mittel getätigt hat:

Berlin, den 07. Januar 2015 In Vertretung C h r i s t i a n G a e b l e r ………………………….. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 09. Jan. 2015)

allg. + BVG + S-Bahn: Nutzung des Berliner ÖPNV durch Tourist*innen und Pendler*innen, aus Senat

www.berlin.de Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt: Die Schriftliche Anfrage betrifft Sachverhalte, die der Senat nicht aus eigener Zuständigkeit und Kenntnis beantworten kann. Er ist gleichwohl bemüht, Ihnen eine Antwort auf Ihre Frage zukommen zu lassen und hat daher die BVG AöR, die S-Bahn Berlin GmbH und den Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) um eine Stellungnahme gebeten. Die BVG teilte mit, dass ihr wegen des Urlaubs vieler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die Feiertage eine Beantwortung in der vorgegeben Frist nicht möglich war. Die übrigen Antworten, dort in eigener Verantwortung erstellt, sind in den untenstehenden Antworten kenntlich gemacht wurden. Frage 1: Sind dem Senat Erhebungen bekannt, zu welchen #Anteilen der Berliner #ÖPNV jeweils von #Bewohner* innen, #Tourist*innen bzw. #Gäste und #Pendler*innen genutzt wird? Frage 2: Wie haben sich diese Anteile in den letzten 10 Jahren entwickelt? (Bitte nach Jahren aufschlüsseln.) Frage 3: Sind dem Senat Studien zum ÖPNVNutzungsverhalten von Tourist*innen bzw. Gästen und Pendler*innen bekannt? Antwort zu 1 bis 3: Dem Senat, dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) und den Verkehrsunternehmen sind keine diesbezüglichen Erhebungen bekannt. Frage 4: Welche Nahverkehrslinien werden bevorzugt von Tourist*innen bzw. Gästen benutzt? Antwort zu 4: Zu dieser Frage liegen dem VBB keine Daten vor, die S-Bahn Berlin kann hierzu keine belastbare Aussage treffen. Frage 5: Wie viele „Berlin Welcome Cards“ und „Berlin CityTourCards“ und „The Berlin Pass“ wurden seit Bestehen der Angebote jeweils jährlich verkauft? Antwort zu 5: Aufgrund verschiedener struktureller Änderungen und Anpassungen bei der „Berlin Welcome- Card“ und der „Berlin CityTourCard“ ist aus Sicht des VBB ein Vergleich der Verkaufsergebnisse erst ab dem Jahr 2008 sinnvoll (Übersicht in der Anlage). Die Anzahl der Verkäufe des „The Berlin Pass“ liegt dem VBB nicht vor. Frage 6: Wie viele Monats- und Jahres- bzw. Umweltkarten für den VBB-Gesamttarifbereich wurden seit 2011 verkauft? (Bitte nach Jahren aufschlüsseln.) Antwort zu 6: Unter der Annahme, dass sich die Frage auf den Tarifbereich Berlin ABC bezieht, hat der VBB die die Monatskarten, Jahreskarten und Abonnements für die Jahre 2011 bis 2013 ermittelt und in der beiliegende Aufstellung aufgeführt. Die Zahlen beziehen sich jeweils auf die VBB-Umweltkarten. Ermäßigte Zeitkarten wurden in dieser Übersicht nicht mit einbezogen (Übersicht in der Anlage). Frage 7: Wie viele DB Monats- und Jahreskarten auf Regionalverkehrsstrecken von und nach Berlin wurden seit 2011 verkauft (Bitte nach Jahren aufschlüsseln.) Antwort zu 7: Monatskarten und Jahreskarten speziell für Regionalbahnstrecken der DB gibt es im VBB nicht. Für die beiliegende Übersicht hat der VBB die VBBUmweltkarten (ohne ermäßigte Zeitkarten) für die Tarifgebiete Berlin + 1 Landkreis, Berlin + 2 Landkreise sowie VBB-Gesamtnetz getrennt nach Monatskarten, Jahreskarten und Abonnements ermittelt (Übersicht in der Anlage). Frage 8: Wie viele Einzelfahrscheine, Tageskarten, Wochen, Monats- und Jahreskarten für die Tarifbereiche ABC und BC und wie viele Anschlussfahrscheine für den Tarifbereich C wurden seit 2011 verkauft? (Bitte nach Jahren aufschlüsseln.) Antwort zu 8: Auch hier hat der VBB für den Bereich der Wochenkarten, Monatskarten, Jahreskarten und Abonnements die Verkäufe auf VBB-Umweltkarten bezogen (Übersicht in der Anlage). Berlin, den 07. Januar 2015 In Vertretung C h r i s t i a n G a e b l e r ………………………….. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 09. Jan. 2015)

Verkehr in der Hauptstadt Lärmschutz: 100.000 Berliner sollen entlastet werden, aus Der Tagesspiegel

http://www.tagesspiegel.de/berlin/verkehr-in-der-hauptstadt-laermschutz-100-000-berliner-sollen-entlastet-werden/11193422.html Der Senat will die #Stadt #beruhigen: Der neue Umweltsenator Andreas Geisel beklagt vor allem #Straßenbahnlärm. In zehn Jahren sollen 100.000 Menschen nachts #leiser schlafen können. Der neue Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel (SPD) hat es am Dienstag am Alexanderplatz selbst gehört: Straßenbahnen können, wenn sie um die Kurve fahren, ganz schön laut sein. Damit es in Zukunft etwas leiser wird, hat der Senat am Dienstag – mit mehrjähriger Verspätung – den #Lärmaktionsplan 2013-2018 beschlossen. Hehres Ziel: Bis 2025 sollen 100.000 Berliner von nächtlichem Lärm entlastet werden; heute leiden noch rund 300.000 Menschen unter zu viel Krach. Bei der Straßenbahn soll das „Neue Berliner Straßenbahngleis“, das elastisch gelagert ist, den Lärm verringern. Eingebaut ist es bisher unter anderem abschnittsweise auf der Neubaustrecke über die Invalidenstraße zum Hauptbahnhof, aber auch in der Stahlheimer Straße in Prenzlauer Berg. Durch einen Austausch der Gleise sei es auch auf der Karl–Lade-Straße …

VBB + BVG: SPNV: Breites Bündnis für verlässliche und auskömmliche ÖPNV-Finanzierung

http://www.lok-report.de/ Ein breites #Bündnis aus Bundesländern, Verkehrsunternehmen und Gewerkschaften macht sich für eine #verlässliche und #auskömmliche #Finanzausstattung des #Schienenpersonennahverkehrs (#SPNV) stark. Die Verkehrsminister von Baden-Württemberg und Mecklenburg-Vorpommern sowie Vertreter des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG forderten am Freitag, 19. Dezember auf einer gemeinsamen Pressekonferenz in Berlin die Bundesregierung auf, für eine deutliche Anhebung der Regionalisierungsmittel zu sorgen. Mit diesen Mitteln bestellen und bezahlen die Länder seit der Bahnreform 1996 den Schienenpersonennahverkehr. Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann kritisierte, dass der Bundesfinanzminister seit Jahren eine Novellierung des Regionalisierungsgesetzes blockiert: „Seit Jahren ist klar, dass die in Artikel 106 a des Grundgesetzes abgesicherte Finanzierungsregelung für die Jahre 2015 folgende erneuert werden muss. Die vom Bund nun vorgesehene Verlängerung um nur ein Jahr bedeutet lediglich ein weiteres Verschieben der Entscheidung. Zwingend notwendig ist aber eine wieder auf 15 Jahre angelegte Finanzierungsperiode. Denn die Länder müssen schon in diesem und den kommenden Jahren mit den Betreibern des Schienenpersonennahverkehrs langjährige Verträge abschließen. Der derzeitige Zustand ist unhaltbar. Ein weiterer Ausbau des umwelt- und klimafreundlichen Nahverkehrs auf der Schiene wird damit verhindert. Dies wird zur Abbestellung von Zügen und einer massiven Einschränkung des Angebots führen. Im Übrigen sind die Mittel schon lange nicht mehr auskömmlich und müssen dringend entsprechend den gestiegenen Kosten angepasst werden.“ Um Zugabbestellungen zu vermeiden muss Baden-Württemberg allein im laufenden Jahr 2014 gut 84 Mio. Euro aus Landesmitteln drauflegen, weil die Regionalisierungmittel schon jetzt nicht ausreichen. Aus diesem Grund hat der Bundesrat einstimmig einen Gesetzentwurf beschlossen, der den Bund zu einer Aufstockung der Regionalisierungsmittel und zu einer höheren jährlichen Steigerungsrate verpflichten soll. Damit würde den Ländern der weitere Ausbau des Schienenpersonennahverkehrs in den kommenden 15 Jahren ermöglicht werden. Der Minister für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung von Mecklenburg-Vorpommern, Christian Pegel, stellte fest: „Als kleines und finanziell entsprechend schwach aufgestelltes Bundesland, das es dennoch seit Jahren schafft, keine neuen Schulden aufzunehmen, mussten wir bereits deutliche Einschnitte im Bereich des Schienenpersonennahverkehrs vornehmen. Wir haben das Angebot teilweise ausgedünnt und konnten auch Teilstillegungen von Strecken nicht vermeiden. Damit ist das Ende der Fahnenstange erreicht. Ohne dass der Bund eine ausreichende Mittelausstattung sicherstellt, werden weitere Kürzungen die Folge sein. Damit laufen wir Gefahr, die überörtliche Anbindung ländlicher Regionen zu verlieren. Der Bund will bis 2016 den Ländern die derzeit bereits unzureichende Finanzausstattung auf gleicher Höhe weiterhin gewähren. Das ist kein echtes Angebot. Und vor allen Dingen bietet es keinerlei Perspektive, auf der man ernsthaft einen zukunftsfähigen Öffentlichen Verkehr planen könnte.“ Der EVG-Vorsitzende, Alexander Kirchner, forderte insbesondere für die Beschäftigten Gewissheit, dass die bestehenden Angebote nicht abgespeckt, sondern da, wo entsprechend Nachfrage sei, noch ausgebaut würden. „Der Nahverkehr auf der Schiene ist ein Erfolgsmodell, das keinen Schaden durch den Streit um die Finanzierung nehmen darf“, machte er deutlich. Nur ein attraktiver Nahverkehr trage mit dazu bei, die Klimaziele der Regierung zu erreichen; der Individualverkehr in den Städten ließe sich nur durch eine verstärkte Nachfrage nach Bussen und Bahnen reduzieren. Dabei dürften die Interessen der Beschäftigten nicht auf der Strecke bleiben. „Bei einem Betreiberwechsel müssen die für die Mitarbeiter bislang geltenden Sozialstandards auch beim neuen Betreiber gewährleistet bleiben“, so Kirchner. Die EVG spreche sich für eine deutliche, bedarfsgerechte Erhöhung der Regionalisierungsmittel aus. Ansonsten seien im Nahverkehr zahlreiche Arbeitsplätze in Gefahr. Die stellvertretende ver.di-Vorsitzende, Andrea Kocsis, betonte: Täglich sind rund 500.000 Beschäftigte im Einsatz, um Mobilität für die Bürgerinnen und Bürger in hoher Qualität zu bieten. Und das mit großem Erfolg, denn ein Drittel der Bevölkerung nutzt täglich Bus oder Bahn. Trotzdem ist die zukünftige Finanzierung des ÖPNV unsicher. Beschäftigte, Kommunen und rund 11 Mrd. Fahrgäste pro Jahr erwarten eine dauerhafte und auskömmliche Finanzierung des gesamten ÖPNV. Die Verkehrsfinanzierung darf deshalb keine Verhandlungsmasse im Rahmen der „Bund-Länder-Finanzneuordnung“ sein. Sie muss eigenständig verhandelt werden, und es muss eine nach 2019 langfristige und zweckgebundene Anschlussregelung an die GVFG Mittel in Höhe von mindestens 2 Mrd. Euro jährlich geben. Die Beschäftigten benötigen jetzt klare und dauerhafte Perspektiven für den ÖPNV. Das haben sie auch in einer Resolution klar zum Ausdruck gebracht, die vergangenen Freitag auf unserer Betriebskonferenz von 300 Betriebsräten aus bundesweit 138 Unternehmen aus dem Nahverkehr beschlossen wurde. Die Vorstandsvorsitzende der Berliner Verkehrsbetriebe und VDV-Präsidiumsmitglied, Dr. Sigrid Evelyn Nikutta, machte deutlich, dass die Verkehrsunternehmen bereits bundesweit zahlreiche Ausbau- und Sanierungsprojekte auf Eis legen müssen, weil die künftige Finanzierung völlig ungeklärt ist: „Die deutschen Nahverkehrsunternehmen befördern jährlich rund zehn Milliarden Fahrgäste, Tendenz stark steigend. Das sind über fünfzigmal so viele wie im deutschen Flugverkehr. International genießt der deutsche Nahverkehr immer noch einen sehr guten Ruf. Doch wir setzen die bestehende Substanz aufs Spiel. Der Sanierungsrückstau beträgt rund vier Milliarden Euro, jährlich kommen fast 500 Millionen Euro hinzu. Wir müssen jetzt mehr in den umweltfreundlichen ÖPNV investieren, um die Energiewende zu schaffen und die Mobilität aller Menschen zu sichern. Der ÖPNV verursacht nur die Hälfte der CO2-Emmissionen im Vergleich zum Pkw. Für einen zukunftsfähigen Öffentlichen Personennahverkehr brauchen wir langfristige Anschlussregelungen für die Regionalisierungsmittel, die Entflechtungsmittel und das GVFG.“ Hintergrund: Die Regionalisierungsmittel sind eine unverzichtbare Säule zur Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Die horizontale Verteilung der Regionalisierungsmittel auf die Bundesländer basiert auf den Zugkilometern im SPNV im Fahrplanjahr 1993/94 und ist seit Inkrafttreten des Regionalisierungsgesetzes im Jahr 1996 nahezu unverändert. Der am 28.11. 2014 einstimmig beschlossene Gesetzentwurf des Bundesrates sieht eine Erhöhung der Regionalisierungsmittel von derzeit 7,3 Mrd. Euro auf rund 8,5 Mrd. Euro pro Jahr vor. Dies würde im Nachhinein die bisherigen Preissteigerungen abgelten. Zudem müssten künftige Kostensteigerungen durch eine Dynamisierungsrate von bis zu 2 Prozent abgedeckt und darüber hinaus gehende Preissteigerungen bei der Infrastruktur durch den Bund übernommen werden. Die Regelung ist auf 15 Jahre angelegt. Demgegenüber hat der Bund einen Gesetzentwurf ins Verfahren gebracht, der lediglich für 2015 noch einmal eine Erhöhung von 1,5 Prozent vorsieht. Wie danach der Schienenpersonennahverkehr durch die Länder finanziert werden soll, bleibt jedoch unklar. Mit dem Gegenentwurf provoziert der Bund ein Vermittlungsverfahren. Denn das Gesetz ist zustimmungspflichtig. Neben den Regionalisierungsmitteln ist auch die Zukunft weiterer wesentlicher ÖPNV-Finanzierungssäulen gefährdet: Die Entflechtungsmittel und die Mittel aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, die seit Jahrzehnten erfolgreich für die Verbesserung der kommunalen Verkehrsinfrastruktur eingesetzt werden, enden im Jahr 2019, dringend notwendige Anschlussregelungen sind vielfach versprochen, bisher aber nicht in Sicht. Schon heute sind diese Mittel durch bereits angemeldete Projekte der Verkehrsunternehmen um das 20-fache überzeichnet. Die kommunalen Verkehrsunternehmen haben deshalb bereits zahlreiche aktuelle Projekte zum Aus- und Neubau sowie zur Erneuerung ihrer Haltestellen, Fahrzeuge und technischen Anlagen auf Eis gelegt (Pressemeldung Ministerium für Verkehr und Infrastruktur, VDV, 22.12.14).

Straßenverkehr + allgemein: Brennstoffzelle, Antrieb der Zukunft! Wird die Chance in Berlin genutzt?, aus Senat

www.berlin.de Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt: 1. Wurden im Zuge des 2006 von der Bundesregierung ausgerufenen Innovationsprogramms „#Wasserstoffund #Brennstoffzellentechnologie“ außer des von der EU geförderten #Wasserstoffbusprojektes HyFLEET:CUTE Maßnahmen im Land Berlin ergriffen, um dieses Programm zu verwirklichen? Wenn ja, um welche genau handelt es sich, inwieweit kam es zu einer Umsetzung und welche Erkenntnisse wurden dabei gewonnen? Zu 1.: Im Dezember 2002 wurde die #Clean Energy Partnership (#CEP) als gemeinsame Initiative von Politik und Industrie unter Federführung des #Bundesverkehrsministeriums, mit der Zielvorgabe die Alltagstauglichkeit von Wasserstoff als Kraftstoff zu erproben, gegründet. Seit 2008 ist die CEP ein Leuchtturmprojekt des Nationalen Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NIP), das von der Nationalen Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NOW) umgesetzt wird. Ein Zusammenschluss von 20 Industriepartnern – Air Liquide, BMW, die Berliner Verkehrsbetriebe BVG, Bohlen & Doyen, Daimler, EnBW, Ford, GM/Opel, Hamburger Hochbahn, Honda, Hyundai, Linde, Shell, Siemens, die Stuttgarter Straßenbahnen SSB, Total, Toyota, Vattenfall, Volkswagen und Westfalen – beteiligt sich an der CEP. In Arbeitsgruppen arbeiten Expertinnen und Experten aus den Unternehmen an strategischen Maßnahmen und bereiten den Weg für die Markteinführung der Wasserstofffahrzeuge. Am Standort Berlin ist ein Großteil der CEP-Flotte mit ca. 60 Fahrzeugen im Einsatz. Insgesamt generiert die CEP wertvolle Erkenntnisse aus dem Umgang mit der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie, etwa bei der Standardisierung von Betankungsprozessen und will so die technischen Voraussetzungen für eine breite Markteinführung in den kommenden Jahren schaffen. Die geplante Erweiterung des Tankstellennetzes in Deutschland in den kommenden Jahren fußt ebenso wie die Erzielung von Serientauglichkeit von Brennstoffzellenfahrzeugen auf Erfahrungen der CEP. Ein weiteres vom NIP gefördertes Projekt mit Beteiligung von Berliner Unternehmen war das Qualifizierungsvorhaben „Etude“ (Laufzeit: 2012-2014). Inhaltlich adressierte das Projekt die drei zentralen Ausbildungsbereiche Berufsausbildung (Sekundarstufe II), Hochschulausbildung und berufliche Weiterbildung. Konkrete Erkenntnisse wurden noch nicht veröffentlicht. 2. Wie viele Wasserstofftankstellen gibt es aktuell im Land Berlin und wo liegen diese? Zu 2.: Derzeit werden in Berlin vier Wasserstofftankstellen an folgenden Standorten betrieben: – Linde / Total, D-10243, Berlin, Holzmarktstraße – Linde / Total, D-10557, Berlin, Heidestraße – Shell, D-10829, Berlin, Sachsendamm – Linde / Total, D-14055, Berlin, Jafféstraße Hinzu kommt die im Land Brandenburg gelegene Station von Total am Flughafen Schönefeld. 3. Welche konkreten Planungen zur Einrichtung eines entsprechenden Tankstellennetzes gibt es und welche Teststandorte sollen bis 2020 noch realisiert werden? Inwieweit kann dabei die Förderung vom „Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung“ in Anspruch genommen werden? Zu 3.: Im Juni 2012 beschlossen das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) und die Industriepartner Air Liquide, Air Products, Daimler, Linde und Total Deutschland in einer gemeinsamen Absichtserklärung den Ausbau des Tankstellennetzes. Bis Ende 2015 wird der Aufbau von 50 Wasserstofftankstellen (davon 7 in Berlin-Brandenburg) abgeschlossen sein. Deutschland wird damit das erste Land weltweit sein, das über ein derartiges Netz verfügt. Die Errichtung dieser Stationen erfolgte und erfolgt ganz überwiegend mit Unterstützung aus dem Programm NIP (vgl. Frage 1) unter Federführung des BMVI. Im September 2013 haben sich die Partner der H2 Mobility Initiative – Air Liquide, Daimler, Linde, OMV, Shell und Total – auf einen konkreten Handlungsplan verständigt. Er sieht vor, dass das Netz von Wasserstofftankstellen in Deutschland bis 2023 auf 400 Stationen ausgebaut wird. Die genauen Teststandorte sind allerdings noch nicht öffentlich bekannt. Die H2 Mobility Initiative ist nicht öffentlich gefördert. Die Umsetzung des Tankstellenprogramms wird aller Voraussicht nach eine gemischt private und öffentliche Finanzierung aufweisen. Einzelheiten hierzu sind nicht bekannt. 4. Wie viele Wasserstofftankstellen wären notwendig, um eine grundlegende Versorgung für einen flächendeckenden Einsatz Brennstoffzellen- bzw. Brennstoffzellenhybridbussen gewährleisten zu können und welche Kosten würden dabei entstehen? Zu 4.: Eine Untersuchung zur notwendigen Dichte (einschließlich Kosten) bei flächendeckendem Einsatz von Brennstoffzellenbussen ist dem Senat nicht bekannt. 5. Inwieweit ist es geplant, die BVG-Busflotte um bereits in anderen Städten getestete Brennstoffzellen- bzw. Brennstoffzellenhybridbusse wie z. B. den Mercedes- Benz O 530 BZH zu erweitern? Zu 5.: Derzeit gibt es von Seiten der BVG keine Bestrebungen die Brennstofftechnologie im ÖPNV einzusetzen. Der Fokus liegt aktuell auf der Erprobung von batterieelektrischen Linienbussen (Linie 204 wird im Sommer 2015 mit vier Bussen in den Linienbetrieb gehen). Allerdings plant die BVG die Beteiligung an einer Untersuchung zur Kommerzialisierungsstrategie für die Brennstoffzellentechnologie in Bussen. Die Teilnahme an dieser Studie gilt als Voraussetzung zur Teilnahme an zukünftigen EU-Vorhaben zur Erprobung von brennstoffzellenbetriebenen Bussen. 6. Wie bewertet der Senat die Vorteile der Reichweite nicht an Gleise gebundener Fahrzeuge mit Brennstoffzellenantrieb gegenüber solchen mit reinem Elektroantrieb? Zu 6.: Laut vorliegender Expertenaussage besitzen beide Antriebsarten Stärken und Schwächen. Jeweilige Randbedingungen entscheiden, welche Antriebsart im konkreten Fall zu präferieren wäre. Dazu ein Beispiel: Ist eine hohe Tagesreichweite ohne Zwischenladung bzw. Betankung erforderlich, ist der brennstoffzellenbetriebene Bus im Vorteil. Ist eine induktive Ladeinfrastruktur am Einsatzort – wie beim in Vorbereitung befindlichen E-Bus Projekt mit der Linie 204 – ist der batterieelektrische Antrieb im Vorteil. In diesem Fall kann die Batterieanlage optimiert (verkleinert) werden, was wiederum die Energieeffizienz erhöht. 7. Plant der Senat wirtschaftliche Erleichterungen für Unternehmen, die in ihrer Fahrzeugflotte Fahrzeuge mit Brennstoffzellenantrieb einsetzen? Wenn ja, welche genau? Zu 7.: Derzeit sind keine diesbezüglichen Maßnahmen in Planung. 8. Fördert der Senat Unternehmen, die Brennstoffzellenantriebe herstellen oder erforschen? Wenn ja, um welche Unternehmen/Forschungseinrichtungen/Universitäten handelt es sich, seit wann läuft die jeweilige Förderung und wann endet diese? Woher werden die Geldmittel genommen? Zu 8.: Nach derzeitigem Erkenntnisstand werden keine Unternehmen bzw. keine Wissenschaftseinrichtung im Bereich Brennstoffzellenantriebe gefördert. 9. Wirbt der Senat aktiv um die Ansiedlung von Unternehmen oder Forschungseinrichtungen, die sich speziell der Forschung zu dieser modernen Antriebstechnik verschrieben haben? Mit welcher Summe wurde die Erforschung und Entwicklung von Brennstoffzellentechnik seit 2006 gefördert? Zu 9.: Der Senat plant im Zuge der E-Mobilitätsstrategie auch die Chancen der E-Mobilität über Brennstoffzellentechnologie stärker auszuloten und einzubinden. Im Aktionsprogramm „Berlin-Brandenburg elektrisiert“, welches im März 2014 veröffentlicht wurde, wird die Brennstoffzelle als ein signifikanter Aspekt in der Wertschöpfungskette von Elektrofahrzeugen benannt. In diesem Zusammenhang werden zukünftig auch Unternehmen und Forschungseinrichtungen mit Kompetenzen in der Brennstoffzellentechnik in der regionalen Ansiedlungsstrategie verstärkt berücksichtigt. Es soll in diesem Zuge untersucht werden, unter welchen Bedingungen und mit welchen Maßnahmen in Berlin Wertschöpfung für Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie aufgebaut werden kann. Das geplante Nachfolgeprogramm des NIP (vgl. Frage 1) soll insbesondere darauf zielen, die Zulieferindustrie für Komponenten der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie in Deutschland zu stärken und auszubauen. Berlin, den 12. Dezember 2014 In Vertretung Guido B e e r m a n n ……………………………………………………….. Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 17. Dez. 2014)

allg.: DBV unterstützt die Kritik der Brandenburger Landtagsfraktionen von CDU und Bündnis 90/Die Grünen

Im Zuge der immer noch drohenden #Abbestellung von #Halten im Land #Brandenburg wollten die verkehrspolitischen Sprecher der beiden Landtagsfraktionen Rainer Genilke (CDU) und Michael Jungclaus (Bündnis 90/Die Grünen) eine konkrete Aufstellung der Ein- und Aussteigerzahlen vom Verkehrsministerium haben. Dürfte eigentlich kein Problem sein; solche Daten werden inzwischen verstärkt automatisch laufend erhoben. Es wurde jedoch nur eine Liste mit 5 sehr groben Kategorien vorgelegt, die so a) nicht gefordert war und b) kaum dem Informationsbedürfnis der Parlamtentarier und der Öffentlichkeit entspricht. Die Begründung für die Geheimhaltung: „Einzeldaten zu jeder Station sind betriebsinterne Daten der #Eisenbahnverkehrsunternehmen, die zur allgemeinen Veröffentlichung nicht freigegeben sind.“

Der #DBV kritisiert seit vielen Jahren diese überflüssige Geheimhaltung. Mit der Weigerung, bestimmte Informationen an Abgeordnete weiterzugeben, wird ein neues Kapitel aufgeschlagen. Denn diese Daten werden nach Kenntnissen des DBV inzwischen sogar automatisiert durch Zähleinrichtungen an den Türen der Wagen erhoben. Brandenburg finanziert mit über 400 Millionen Euro pro Jahr den Eisenbahn, Straßenbahn- und Busverkehr auf Landes- und Gemeindeebene. Welche Leistungen in welcher Qualität und in welchem Umfang hier vereinbart sind, erfährt weder Parlament noch die interessierte Öffentlichkeit. Zur Erinnerung: es ist weder das Ersparte von Herrn Minister Vogelsänger oder Herrn Ministerpräsidenten Dr. Woidke, es ist Steuergeld! Jetzt sogar das Parlament in seiner Kontroll- und Aufsichtsfunktion zu beschneiden ist schon ein starkes Stück. Leider entspricht dieses Verhalten dem inzwischen üblichen Reflex. Es wird alles als geheim eingestuft, um so Kontrolle, Kritik und Diskussion unmöglich zu machen. Bei Nachfragen wird auf bestehende Verträge verwiesen, die die Weitergabe ausschließen. Nur: solche Verträge hat das Land selber abgeschlossen. Wenn das Verkehrsministerium die Herausgabe von Informationen aus diesen Verkehrsverträgen mit der Begründung verweigert, es sei Geheimhaltung vereinbart worden, dann hat es zuvor diese Hürde selber aufgebaut. Der DBV sieht mit Sorge, dass es inzwischen üblich ist, eine parlamentarische und öffentliche Diskussion durch die Erklärung zur Geheimsache immer weiter auszuschließen. Wo diese überflüssige Geheimhaltung beim Ausgeben von unser aller Steuergeld hinführt, kann jeden Monat am Beispiel Flughafen BER beobachtet werden (jeder Monat Stillstand kostet den Steuerzahler mindestens 15 Mio. Euro – die genaue Summe wurde wegen mangelndem Interesse bisher nie veröffentlicht). 25 Jahre nach der „friedlichen Revolution“ sollte eigentlich Schluss sein mit dem der Geheimnistuerei auf Ministeriumsebene. Der DBV hofft, dass das neue Parlament sich nicht mehr so leicht mit dem Hinweis auf verenbarte Geheimhaltung um seine Aufsichts- und Kontrollfunktion der Regierung bringen lassen wird. Denn das Handeln nach der Prämisse „Wir wissen, was für euch gut ist“ hatten wir bis 1989 in der DDR. Pressekontakt: Frank Böhnke, Landesvorsitzender, Ruf 01 77 / 8 93 43 94 Über den Deutschen Bahnkunden-Verband (DBV): Der DBV ist der bundesweit tätige Dachverband für Bahnkunden im Personen- und Güterverkehr. Er wurde 1990 in Berlin gegründet und hat heute über 7.500 Mitglieder (incl. Mitgliedsverbände). Er ist parteipolitisch neutral und unabhängig. Seine Mitglieder arbeiten ehrenamtlich.

allg.: Wie steht der Senat zum neuen Gesetz über Elektromobilität?, aus Senat

www.berlin.de Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

Frage 1: Wann und in welcher Weise hat sich der Se-nat zum Gesetzentwurf der Bundesregierung über #Elektromobilität geäußert bzw. wann und in welcher Weise wird er dies noch tun? Antwort zu 1: Die Bundesregierung hat noch keinen Gesetzentwurf vorgelegt. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur versandte mit Schrei-ben vom 6. August 2014 Referentenentwürfe zu folgen-den Regelungen an die Länder und die Verbände mit der Bitte um Stellungnahme: Entwurf des Gesetzes zur Be-vorrechtigung der Verwendung von elektrisch betriebenen Fahrzeugen (Elektromobilitätsgesetz – EmoG), Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) und Gebührenordnung für Maßnahmen im Stra-ßenverkehr (GebOSt) sowie Entwurf einer Verwaltungs-vorschrift StVO. Die Senatsverwaltung für Stadtentwick-lung und Umwelt hat dem Bundesministerium für Ver-kehr und digitale Infrastruktur mit Schreiben vom 18. August 2014 hierzu eine Stellungnahme vorgelegt. Darüber hinaus nahm die Gemeinsame Konferenz der Verkehrs- und Straßenbauabteilungsleiter der Länder am 10./11. September 2014 einen Beschlussvorschlag der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt zu den vorgenannten Referentenentwürfen an, in dem eine grundlegende Überarbeitung der vorliegenden Referen-tenentwürfe gefordert wird. Bei der Verkehrsministerkon-ferenz am 1./2. Oktober 2014 findet eine Aussprache zu diesem Beschluss statt. Frage 2: Wie bewertet der Senat die bisherige Ent-wicklung der Elektromobilität getrennt nach Verkehrsträ-gern? a) Eisenbahn, b) Straßen- und U-Bahn, c) E-Bike, d) Elektrofahrzeuge für Gütertransport, e) Elektrofahrzeug für privaten Personenverkehr? Antwort zu 2: Die schienengebundenen Verkehrsmit-tel des öffentlichen Verkehrs werden überwiegend mit Elektrotraktion betrieben. Elektroräder sind ein neues Verkehrsmittel mit erheblichen Potentialen, die verkehrli-chen und umweltseitigen Folgen des wachsenden Pkw-Verkehrs kurzfristig und mit geringen Kosten zu reduzie-ren. Auf einem Parkplatz für Pkw können sechs Elektro-räder geparkt werden, die Räder sind leise, abgasfrei und schonen das Klima. Elektroräder können zudem die priva-ten Haushalte bei den Mobilitätskosten deutlich entlasten. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt unterstützt daher die Einführung von Elektrorädern als Substitut von Pkw mit dem Projekt „EBikePendeln“, das im Rahmen des Schaufensters Elektromobilität durchge-führt wird. Hierbei steht die Zielgruppe der Berufspendle-rinnen und Berufspendler im Vordergrund. Die Einfüh-rung von elektrisch betriebenen Nutzfahrzeugen kann die Verkehrslärm- und Luftschadstoffbelastungen effektiv mindern, da diese Fahrzeuggruppe trotz ihres geringen Bestands- und Fahrleistungsanteils überdurchschnittlich zu den Belastungen beiträgt. Die vom privaten Personen-verkehr dominierten Treibhausgasemissionen des Ver-kehrssektors können durch Elektrofahrzeuge gesenkt werden unter der Voraussetzung, dass ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien eingesetzt wird. Frage 3: Welche Auffassung vertritt der Senat bezüg-lich der Öffnung von Busspuren für Elektrofahrzeuge? Wie wird der Senat die schon heute oft zugeparkten Bus-spuren für Busse freihalten, sollten die aktuellen Benut-zungsregeln für weitere Verkehrsteilnehmer geöffnet werden? Antwort zu 3: Die Senatsverwaltung für Stadtentwick-lung und Umwelt lehnt die Öffnung der Bus-Sonderspuren für Elektrofahrzeuge im Hinblick auf die möglichen Verzögerungen und Behinderungen im Be-triebsablauf des Linienverkehrs mit Bussen, die Anreiz-funktion für andere Pkw-Nutzerinnen und Pkw-Nutzer, die Sonderspur zu nutzen sowie die nicht gelöste Frage einer wirksamen Überwachung ab. Entsprechend den Markthochlaufszenarien der Bun-desregierung werden im Jahr 2020 in Berlin rund 20.000 Elektrofahrzeuge erwartet. Diese Flotte würde die beste-hende Konkurrenzssituation des Busverkehrs mit den rd. 7.500 Taxen, den Einsatzfahrzeugen und dem zunehmen-den Radverkehr, die die Bus-Sonderspuren ebenfalls benutzen, erheblich verschärfen. Berlin, den 24. September 2014 In Vertretung C h r i s t i a n G a e b l e r ………………………….. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 26. Sep. 2014)

Bahnverkehr + allg.: Berliner Wassertürme Highlights für Bahn, Kieze und Kliniken, aus Der Tagesspiegel

http://www.tagesspiegel.de/berlin/berliner-wassertuerme-highlights-fuer-bahn-kieze-und-kliniken/10344066.html Stillgelegt, umgebaut, abgebrannt: Ein Überblick über die #Wassertürme der Stadt. Dutzende sind noch erhalten, manche werden kreativ genutzt.

Kiez-Blogs und Bezirksarchive widmen sich den Wassertürmen. Es gibt auch zwei Bücher über die markanten Berliner Bauwerke, die an vielen Orten noch immer das Stadtbild prägen. Dabei dienen die #Türme ihrer früheren Funktion nicht mehr. Heute wird der erforderliche Druck in den Leitungen bis zum heimischen #Wasserhahn mit elektrischen #Pumpen erzeugt. Früher speicherten die Türme in großen Becken in der Höhe das Wasser – von dort floss es ohne Pumpen in die Leitungen. Zum Teil wurden die Türme in Wohnungen, Büros oder Bars umgewandelt. Einige stehen leer und verfallen. IN DER STADT Der Versorgung der Bevölkerung dienten in Berlin 19 Wassertürme. … AN DER EISENBAHN Von den elf gebauten Wassertürmen sind neun erhalten. Sechs von ihnen stehen unter Denkmalschutz, zuletzt wurde …

allg. + Taxi: Untersagungsverfügung zum Schutz des Fahrgastes, aus Senat

www.berlin.de Das Landesamt für Bürger und #Ordnungsangelegenheiten Berlin (#LABO) hat der #Uber B.V. eine #Untersagungsverfügung zugestellt und die sofortige Vollziehung dieser Verfügung angeordnet. Damit darf Uber ab sofort keine Smartphone App oder vergleichbare Angebote mehr verwenden bzw. über diese App Angebote vermitteln die gegen das Personenbeförderungsgesetz verstoßen.

Zugleich wurde für jeden Fall der Zuwiderhandlung ein Zwangsgeld in Höhe von 25.000 Euro angedroht. Ist das Zwangsgeld uneinbringlich, so kann das Verwaltungsgericht auch Ersatzzwangshaft gegen die Verantwortlichen anordnen. Der Schutz des Fahrgastes hat Priorität. Das LABO als zuständige Aufsichts- und Genehmigungsbehörde kann nicht tolerieren, dass sich dieser im Rahmen von genehmigungspflichtiger Personenbeförderung in die Obhut von nicht übergeprüften Fahrern in nicht konzessionierten Fahrzeugen begibt und im Schadensfalle einem Haftungsausschluss der Versicherung ausgesetzt ist. Ferner dient die Verfügung auch dem Schutz der Fahrer, da die #Kfz-Haftpflichtversicherung nicht das Risiko der Personenbeförderung abdeckt. Der Grundgedanke des Schutzes des #Taxigewerbes findet ebenfalls Anwendung. Eine fortgesetzte Ausübung der Personenbeförderung ohne Genehmigung ist zudem eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld von bis zu 20.000 Euro geahndet werden kann. Die Unterlassungsverfügung ist noch nicht bestandskräftig. Uber kann gegen die Verfügung Widerspruch einlegen und gegen die sofortige Vollziehung gerichtlichen Eilrechtsschutz beantragen.Bilder: Taxis in Berlin; Foto: © Sliver – Fotolia.com Rückfragen: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt,